国会(衆議院)では、いよいよ補正予算案の審議がはじまりました。

この審議の焦点は、何と言っても国民民主党が主張する「年収103万円の壁」をどこまで引き上げることができるかです。(国民民主党は178万円までの引き上げを主張)

今日も自民、公明、国民民主は、3党協議を開くようですが、あくまでも国民民主党は「補正予算案への賛成は税制改正の協議次第だ」という強い姿勢で臨むようです。

既に財務省は、国民民主党が主張する178万円までの引き上げには全面的に抵抗しており、「2割程度の引き上げ」に抑え込もうとしているらしい。

現在のわが国における経済財政問題とは、ほぼ「財務省問題」と言っていい。

財務省の理屈は次のとおりです。

「103万円の壁の問題は、例えば年間を通してアルバイトをしている学生さんがいた場合、10月以降になるとアルバイト収入が103万円を超えるようになる。超えてしまうと所得税を支払う対象となり、それと同時にご両親の扶養からも外れ、ご両親の所得税額が増えてしまうことが問題なのだから、控除限度額を2割程度引き上げればそれをクリアでき、11月も12月も働けるでしょ…」という理屈です。

財務省は根本的に理解していない。

そもそも国民民主党が主張しているのは、基礎控除は憲法が保証する「生存権」の問題である、ということです。

憲法第25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」としています。

ゆえに、健康で文化的な最低限度の生活に必要な所得(最低限度の所得)に対しては税金を課してはならないのです。

だからこそ国民民主党は控除額を178万円まで引き上げることの必要性を説いています。

178万円の金額的根拠は、こうです。

103万円までとした1995年以降、最低賃金が1.73倍に上昇している。

よって、控除額も同様に1.7倍程度は引き上げるべき…というもの。

つまり、178万円までは「健康で文化的な最低限度の生活を営むために必要な所得」とみるべきだ、ということです。

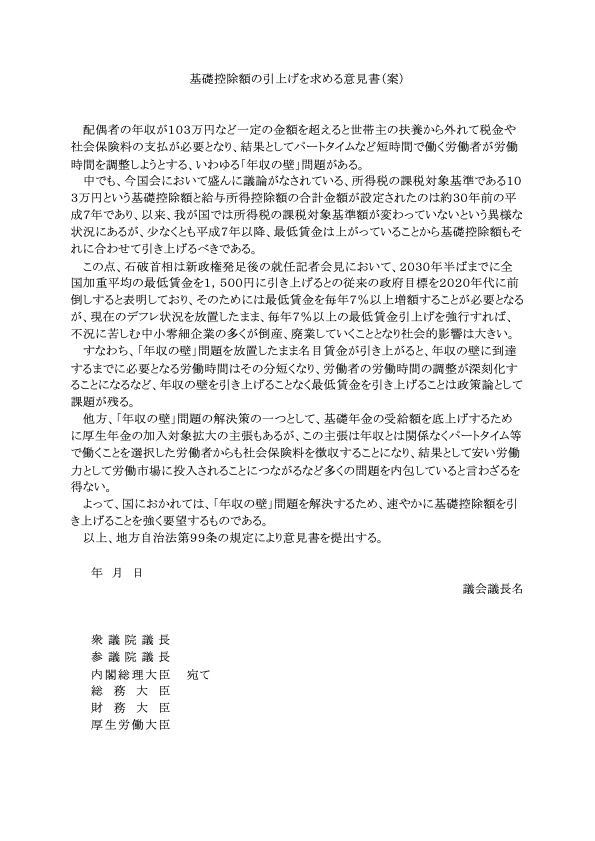

12月13日の川崎市議会で、私は地方自治法第99条に基づき、『控除額の引き上げを国に求める意見書案』を提案します。

以前、当該ブログで「原案」をお示ししましたが、会派である「みらい(立憲民主+国民民主)」と「共産党川崎市議団」より、若干の修文要請に応じてくれれば協同で提案してくださるとの有り難い申し出を頂きましたので、下記の通りの文案にて、他の無所属議員らとともに協同提案することになりました。

財務省が徹底抗戦をしかけている以上、こうした声を地方議会から上げていくことは実に有意義なことであると確信します。

ご賛同のうえ、ご協力頂きました議員各位には、ふかく感謝申し上げたい。

政府与党(自民、公明)と国民民主党との間では、既に控除額引き上げに向けた協議が進んでいるにもかかわらず、川崎市議会の自民・公明の両党にご賛同を頂けないのは誠に残念です。

因みに、他人様の意見書案をパクリ、議会のルールを平然と無視する「維新+重富」は論外。