相変わらずガソリン価格が高い。

ご承知のとおり、2021年1月以来、政府は元売り業者に補助金を支給することで店頭価格を抑えています。

補助金は小売価格が1リットルあたり185円を上回った際に支給される仕組みになっているのですが、その補助金が明日(4月17日)以降にゼロになるらしい。

エネ庁が、円高と原油安の影響で「4月21日時点の全国平均の小売価格が185円を切る」と想定しているからです。

制度開始以来、補助金が切れるのは初めてのことです。

円高と原油安の影響と言うけれど、一時的(短期的)な変動を理由に補助金をゼロにするのは実にせこい。

実質賃金が依然として下落し続けている以上、永続的に引き下げるべきです。

どうしても補助金が嫌なら、せめて暫定税率を撤廃してほしい。

そうすれば、少なくとも恒久的に25.1円分も安くなります。

ガソリン税に暫定税率が適用されたのは田中角栄内閣のとき(1974年)ですが、そもそも当時は2年程度の暫定で課された税でした。

それが2年どころか、51年のときを越えて今なお続いています。

角栄先生が暫定税率を適用したのは、道路財源の不足を補うためでした。

当時でも「税は財源」という誤った発想だったわけですが、現在においてもそのように理解している政治家・官僚・学者・メディアは大勢いますので、角栄先生ひとりを責めることはできません。

また、現在とは異なり当時としては「自動車に乗る人は富裕層である…」と考えられていたことも大きい。

ゆえに角栄先生は、みんなが自動車に乗れるようになるまでの間、「暫定的に、富裕層にご負担を頂こう…」というお考えだったようです。

あれから51年の時を経て、自動車は既に一般的な乗り物になっています。

とりわけ、地方都市の高齢者などは自動車がなければ生活がままならない時代です。

川崎市でさえ朝夕の駅前では、通勤通学の送り迎えの自動車をたくさん見かけます。

実質賃金が下がり続けるなか、毎日のように自動車を使う世帯にとっては、ガソリン価格の高騰は相当な家計の圧迫です。

しかも、現在ではガソリン税は道路整備に使われていません。

2008年の道路国会において道路特定財源は一般会計化されていることから、すでに道路財源は国土交通省の手を離れ財務省のものとなっております。

それに、角栄先生の時代には消費税は存在しませんでした。

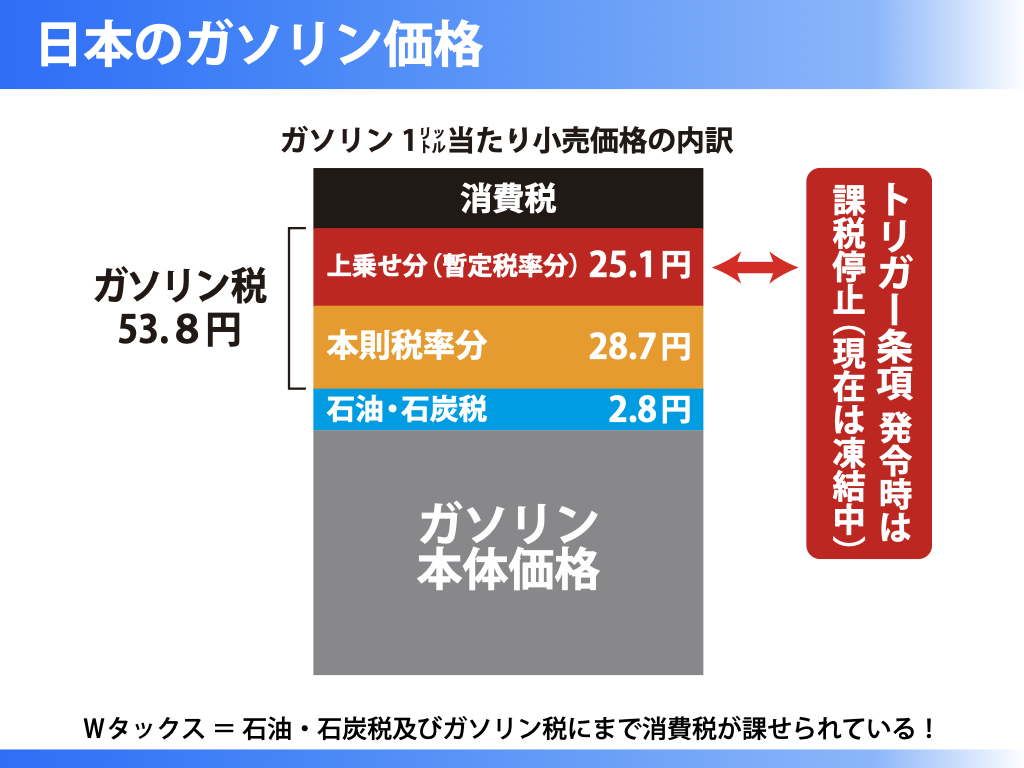

ご承知のとおり、現在のガソリンの本体価格には、石油・石炭税及びガソリン税(本則税率分+暫定税率分)が課せられていますが、「本体価格+石油・石炭税+ガソリン税」の上にさらに消費税が課せられるというダブルタックスになっています。

暫定税率が50年以上も永続し、なおかつ税金の上に税金をかけることになり、それでいてわが国の道路整備は先進国のなかでも特に後れている。

田中角栄先生が知ったら、きっとお怒りになられるでしょう。