連日、TVニュースや報道番組では、トランプ関税とその影響についての話題でもちきりです。

それもそのはずで、第二次世界大戦前もそうでしたが、各国が関税を高くして世界経済がブロック化すると戦争リスクが高まるのも事実です。

1940年代の日本は、ブロック経済により石油を止められ完全に干上がってしまい、外交手段での解決に至らず大東亜戦争に突入しました。

1920年代後半の米国は、ヨーロッパに後れをとっていたこともあり輸入品に高い関税をかけようとしていました。

むろん、輸入品に高率関税をかければ国内製品は相対的に安くなって売れやすくなるからです。

現在のトランプ米大統領もそのように言っています。

ただ、トランプ米大統領の場合、高率関税を負担するのは外国の輸出業者ではなく米国内の消費者であることを理解できていないようです…

話をもどしますが、結局、第二次世界大戦前の1930年、米国議会においてホーリー・スムート法という高率関税法が成立します。

実業家でもあったホーリー議員とスムート議員が立案したために「ホーリー・スムート法」と呼ばれています。

対象品目は1000品目以上で、税率は概ね100〜200%でしたが、なかには800%というものもありました。

この法案が米国議会で可決されるかどうかの微妙な時期だった1929年10月24日木曜日、ニューヨーク証券取引所の株価が大暴落しました。

いわゆる「暗黒の木曜日」です。

そこから、世界恐慌がはじまったのです。

実際に関税率が引き上げられなくとも、これから大幅に引き上がるかもしれない、と予測されただけで株式市場が反応するのは現在も変わりません。

現に今回もすでに世界的に株価が下がっています。

ホーリー・スムート法が成立した二年後の1932年7月には、こんどは英国がカナダのオタワで帝国関税会議を開いてブロック経済化を決定しました。

これは、英国連邦内、つまり英国本国と植民地の間の貿易においては関税をゼロ、あるいは優遇的に安くして、それ以外の国に対しては高率の関税を課すというものでした。

当時、世界の4分の1を支配していた英国が、連邦の名の下にブロック化してしまったのですから、ブロック外の国にとっては災難です。

ブロック経済の波のなかで生き残れる国は、食料やエネルギーや資源を他国に依存しない「自給自足経済」が可能な国家、すなわち「持てる国」のみです。

例えば米国は、石油や石炭が取れるため自給自足経済が可能でしたし、フランスもアフリカをはじめ中東や東南アジアに植民地をもっていたので自給自足経済が可能でした。

オランダにもインドネシアという資源が取れる植民地がありました。

ソ連もまた、自給自足経済が可能なほどに広大な国土を持っています。

ところが残念ながら、わが大日本帝國は近代国家を運営するに十分な資源も植民地も持ち合わせていませんでした。

保護貿易が一国の経済や産業を強くするのは事実ですが、「持てる国」が資源を囲い込むブロック経済化を進めてしまうと、当時の日本のように「持たざる国」としては「外交で決着がつかないのなら、戦争も辞さず…」となってしまうのもやむを得ないところです。

現に戦後(1951年)、米国議会においてマッカーサーは、「日本が戦争に突入した主たる理由は、安全保障によるものだった」と証言しています。

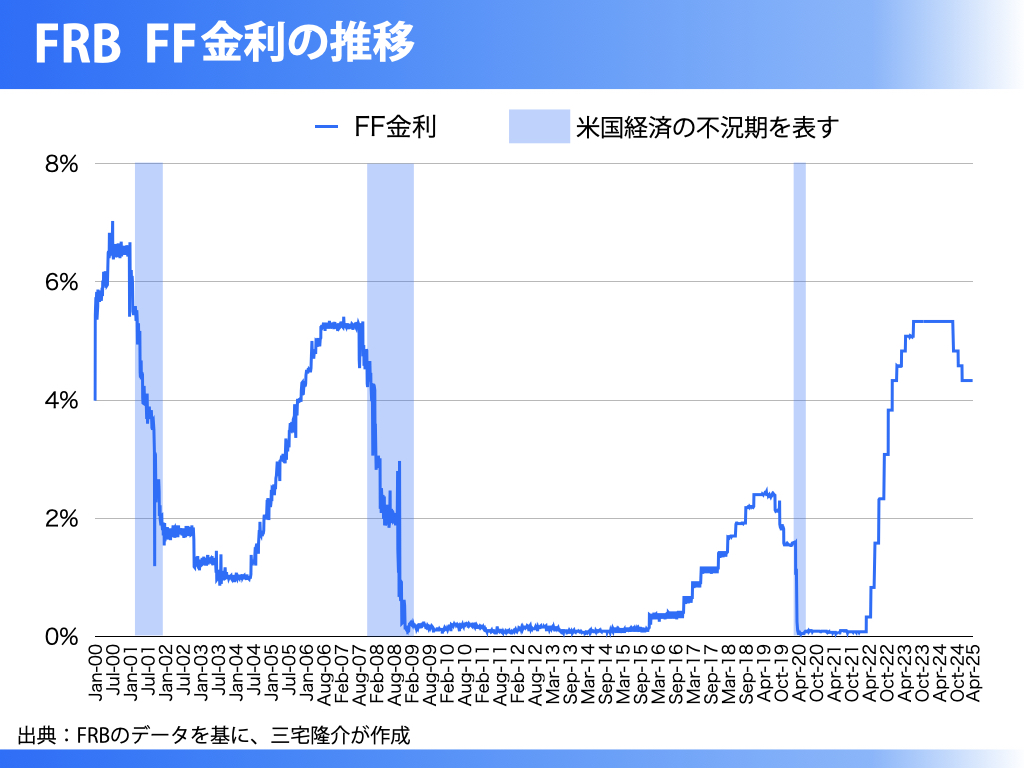

さて、上のグラフをご覧頂きたい。

この20年間の米国の金利と景気の動向をみますと、FRBが利上げをすると数年以内に必ず不況(金融危機)に突入しています。

おそらくトランプ米大統領は、やがて米国が不況に突入するのを既に見越しているのでしょう。

その不況が、できるだけ早く来てくれないとバイデンや民主党政権のせいにできない。

遅めに来てしまうと、トランプ政権の責任にされてしまう。

ゆえに、高関税政策により早めに国内経済をクラッシュさせておきたい、という思惑があるのかもしれません。

もしそうだとすれば、トランプ政権が日本政府の関税引き下げ要請に応じる余地など微塵もないでしょう。

やがて来る米国の不況が世界恐慌に発展する可能性も大です。

はたして現在の日本政府に、その備えと戦略はあるのでしょうか。