ガソリンが高い。

地方におけるガソリン価格高騰の凄まじさに比べればまだマシなのですが、ここのところ川崎市内でもレギュラーガソリンが170円(1リットルあたり)を継続的に超えています。

むろんこれは、政府のガソリン補助縮小による影響です。

なお政府は電気・ガス代補助も終了させていることから、電気代、ガス代も上昇しています。

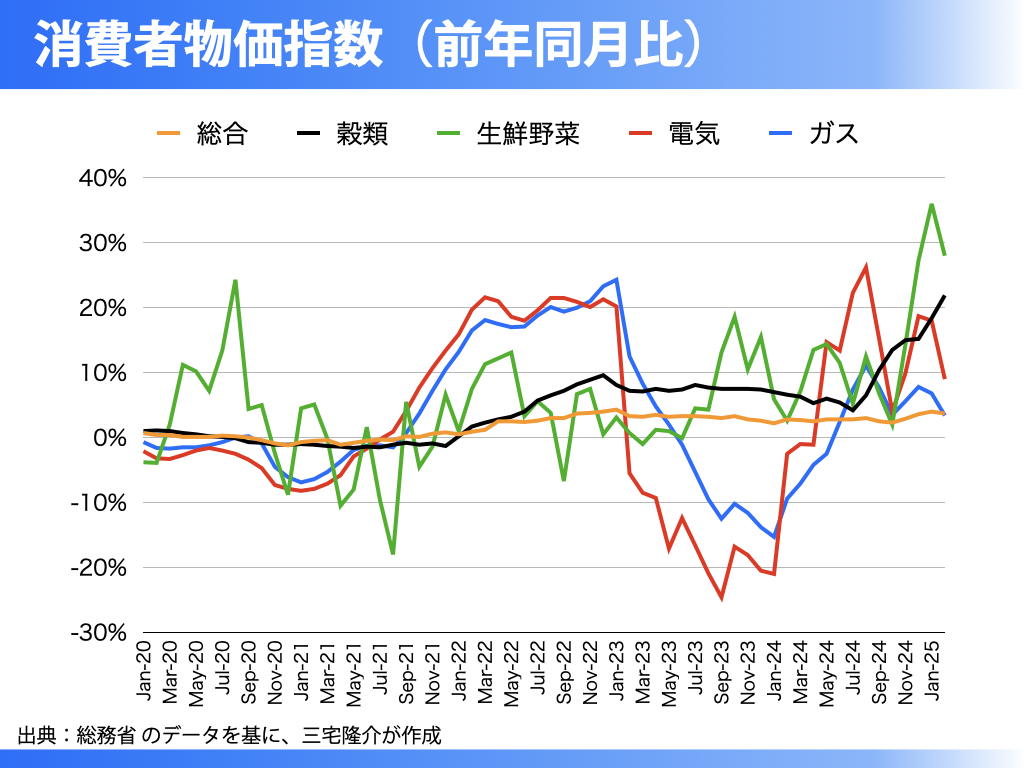

全国の消費者物価の先行指標となる東京都区部の3月の消費者物価指数をみますと、総合で2.9%の上昇(前年同月比)、穀類が22.9%増(同)、生鮮野菜が20.5%増(同)、電気代が8.5%増(同)、ガス代が2.2%増(同)となっています。

依然として、コメ、生鮮野菜、電気、ガス、ガソリンなどの生活必需品が物価上昇を牽引しているわけです。

これまでにも述べてきたとおり、現在の物価上昇は、需要の拡大が所得(実質賃金)の拡大をもたらすデマンドプル型ではなく、デフレの長期化によってもたらされた供給能力既存型インフレであるため、ひたすら実質賃金を押し下げています。

実質賃金の低下は貧困化そのものですが、当然のことながら、実質賃金の低下を個人の努力で解決するなどとうてい不可能です。

だからこそ政治(政府)の出番なのですが、それを阻止している総本山が緊縮財政(財政収支の縮小均衡)を省是とする「財務省」です。

あれだけの人たちが財務省前でデモする理由はここにあります。

それを「デモしている人たちは努力が足りない」などと阿呆な批判をしている人たちはどうかしています。

実質賃金の上昇を可能にするのは、各種の投資に基づく生産性向上のみです。

といって、どの産業でも投資した次の日から直ぐに生産性が向上し、実質賃金が上昇するわけではありません。

それに、労働分配率の問題もありますので。

ゆえに今こそ政府は、緊急措置として少しでも即効性の高い政策を採って、所得上昇なき物価上昇から国民を救わなければなりません。

即効性ある政策とは、例えば定額給付金、消費税減税(及びインボイス廃止)、ガソリン税の暫定税率の廃止等々です。

もちろん、仮に消費税が減税もしくは廃止されたとしても、事業者に値下げの義務はありませんので必ずしも物価が下がるとは言い切れませんが、多くの小売業者は結果として下げることになるでしょう。

わが日本国民は「空気」に弱いので、下げない小売業者は猛烈な批判を浴びることになるでしょう。

因みに、何度でも言いますが、消費税を負担する義務、納める義務を負っているのは消費者でなく事業者です。

法律がそうなっています。

減税であれ、定額給付金であれ、その財源は国債(通貨発行)でいい。

財源を理由に何もしないのであれば、政府なんて要らない。