日本銀行には、金融政策の最高意思決定機関として政策委員会が設置されています。

その政策委員会審議委員の一人に、高田創という男がいます。

氏は東大(経済学部)を卒業したのち日本興業銀行に入行し、以来、大手証券会社などを渡り歩いて、令和4年7月から日銀の政策委員会審議委員を勤めています。

任期満了は令和9年7月。

その高田審議委員がきのう(2月19日)、仙台市で講演をしたらしい。

金融政策への注目が集まっている今、日銀の政策委員会審議委員の発言が注目されるのは当然ですが、今後の金融政策について氏は「物価の上振れ、金融が過熱するリスク等を踏まえ、さらなる利上げが必要だ」という考えを示したとのこと。

東大の経済学部を卒業し、銀行や証券会社で様々に経験を積んでこられたのでしょうけど、いったい「経済」の何を見ているのでしょうか。

日本経済新聞が「2024年の実質GDPは0.1%増 名目GDPは初の600兆円超」と報道しているからなのでしょうか。

一方、きのう内閣府が発表した『月例経済報告』でも、毎度おなじみ「景気は、一部に足踏みが残るものの、緩やかに回復している」という相変わらずのテンプレフレーズで、まったく実際の景気を反映しているとは思えません。

それなのに毎日新聞などは、この『月例経済報告』をもって、「2020年6月から始まった景気拡大は今月分を加えると57カ月になる計算で、戦後3位の『いざなぎ景気』(1965年11月~70年7月)と並ぶことになる」などと記事にしています。

ここで言う「2020年6月から始まった景気拡大」とは、内閣府の言う「緩やかな回復」を意味しています。

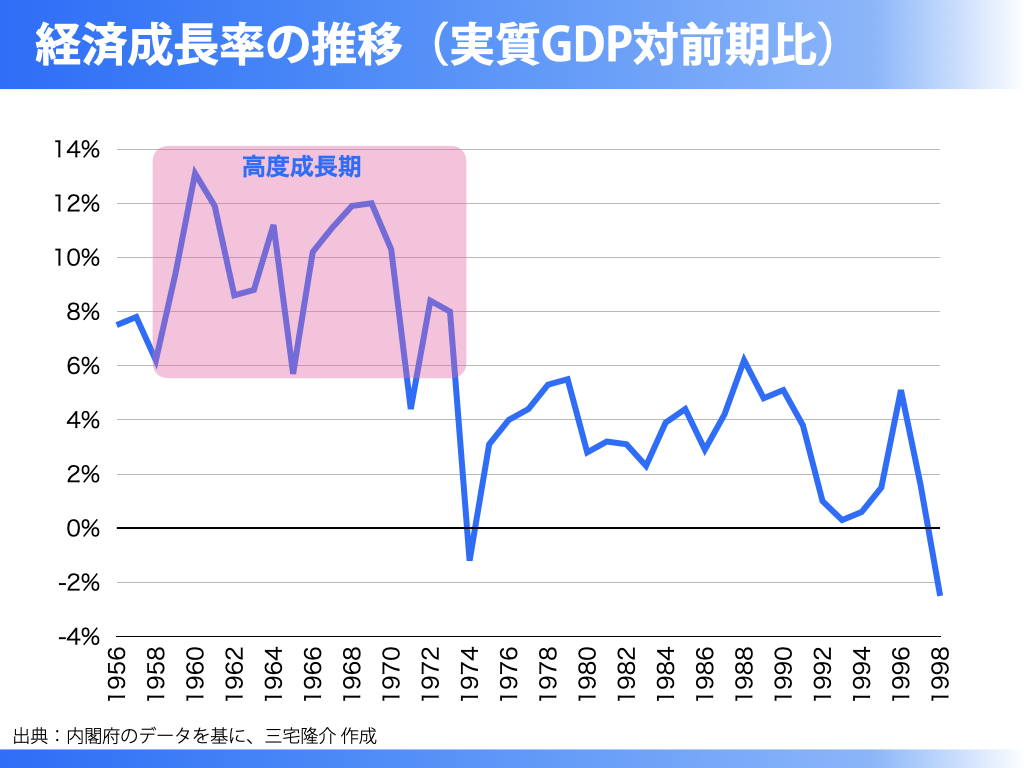

しかしながら、『いざなぎ景気』と言うけれど、高度成長期の日本は経済成長率が人口増加率をはるかに上回り、長きにわたり実質で10%、名目で15%(GDPデフレーター 5%)平均で推移するほどの成長ぶりで、所得の上昇率が物価上昇率を着実に上回っていた時代です。

それに比べ現在は、物価上昇に賃金上昇が追いついていない状況にあります。

少なくとも、景気(投資・消費)の過熱で物価が上昇しているわけでは断じてない。

企業の99.7%を占める中小企業は、今まさにコストプッシュ・インフレに苦しむなか「いかに賃金を引き上げようか…」という瀬戸際にあるのに、なぜ追加利上げの可能性をほのめかしてそれに水を差す必要があるのでしょうか。

まったく理解できません。

そもそもこの男、審議委員でありながら「企業貯蓄率」をまったく見ていないのでしょう。

日銀が利上げをするべきは、企業がおカネを借りまくって景気が過熱したときのはずです。

日銀統計(資金循環統計)が明らかにしているように、今は企業貯蓄率が高止まりしている状態(投資意欲が乏しい状態)です。

にもかかわらず、なぜ利上げが必要なのか!

因みに、一昨日に内閣府が発表したGDPデフレーター(物価上昇率)をみますと、控除項目である輸入デフレーターはプラス3.5%であったにも関わらず、全体ではプラス2.9%でした。

これは、輸入物価上昇以外の国内事情(おそらく人手不足)によって物価が上昇していることを意味しています。

それでいて実質成長率は、前期比でたったの0.7%です。

すなわち今の日本経済は、実質の所得が増えないなかで物価上昇に直面しているわけです。

物価上昇が、未だ賃金上昇に至っていないなかでの、しかも企業貯蓄率が今なお高止まりしているなかでの「追加利上げの示唆」には納得がいきません。

経歴はご立派でも…

財務省は不要な緊縮財政により国民を苦しめ、日銀は不要な利上げで国民を苦しめます。