きのう、内閣府から2024年10~12月期(第4四半期)のGDP速報値(1次速報値)が発表されました。

GDPとは国内で生産された所得(付加価値)の合計のことであり、具体的には政府と民間による消費と投資の総額、それに純輸出を加えたものです。

例えば、政府部門や民間部門が消費や投資というかたちで何らかの支出をすると、必ず誰かの所得になっていますのでGDPに計上されます。

ただし、外国で生産された財やサービスを購入するための支出は国内の所得にならないのでGDPからキャンセル(控除)され、逆に、海外の政府や民間部門が日本国内で生産された財やサービスを購入した場合、それは日本国内の所得になります。

GDPに「純輸出」が含まれるのはそのためです。

さて、内閣府の発表ですが、物価の影響を除いた実質の成長率は0.7%(年率2.8%)で、物価の影響を含む名目GDPは昨今のコストプッシュ型インフレの影響を受け、当然のことながら増えました。

これを、多くのメディアが「ついに名目GDPが600兆円を超えたぁ〜」と嬉しそうに記事にしています。

『GDP、10〜12月年率2.8%増 24年名目初の600兆円超え

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA133MN0T10C25A2000000/

(前略)24年通年の名目成長率は前年比で2.9%増、実額で609兆2887億円と過去最高となった。通年で初めて600兆円を超えた。(後略)』

GDP統計をみる際の注意点は、デフレのときは名目GDPに注目すべきで、インフレのときには実質GDPに注目しなければならないことです。

なぜなら、GDPの計算手法上、物価(GDPデフレーター)が低迷しつづけるデフレ下では実質GDPは高く計算されがちで、一方、インフレ期は現在のように名目値だけが上昇しているケースがあるからです。

現に、きのうの内閣府の発表をみますと、たしかに名目GDPは600兆円を超えているものの、内需の成長率はマイナス0.1となっています。

内需(民間需要)がマイナスであるばかりでなく、公的資本形成(公共事業)の成長率もマイナス0.3となっています。

下水道管が破損して道路が陥没する事故が起きるのも当然です。

このようにGDP統計の中身をみますと、「名目で600兆円を超えたぁ〜」などと喜んでいられるような状態ではありません。

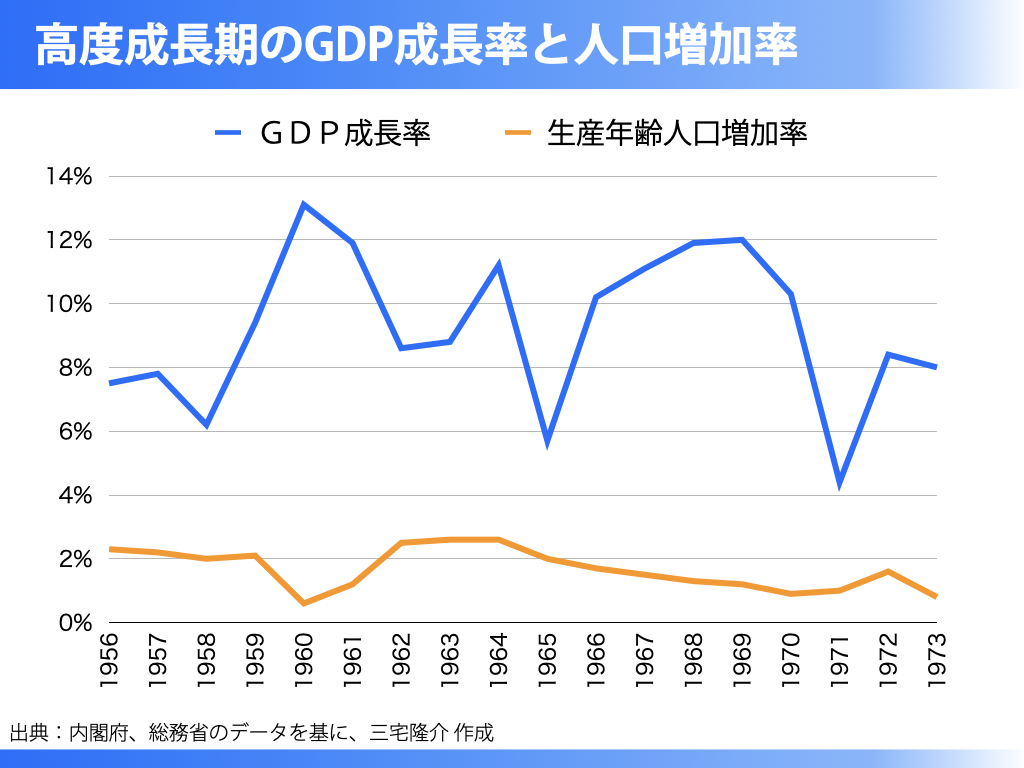

ちなみに、高度成長期の日本の実質GDP成長率は毎年10%でした。

昨日のブログでも申し上げましたとおり、高度成長期の生産年齢人口の増加率は毎年1〜2%程度でしたので、一人あたりの実質GDP(実質賃金)は着実に増え続け、わずか8年で所得が2倍に拡大したのでございます。

現在は、名目GDPが600兆円を超えても実質賃金が下がっているのですから、何も喜べることはありません。

緊縮財政至上主義の財務省あたりは、名目GDPが600兆円を超えたことから「これ以上、財政支出を拡大する必要はない」と言いたいのでしょうし、財務省におもねる現在の日銀もまた「さらなる利上げ」の必要性を説いてくるかもしれません。

冗談じゃない。

一方、内閣の発表によれば、GDPデフレーター(物価上昇率)はプラス2.8%でした。

これも繰り返しになりますが、高度成長期のGDPデフレーターは5〜6%で推移していましたので、昨今の人手不足を移民に頼ることなく、生産性向上のための投資で乗り切ることができれば、再び高い経済成長(一人当たりの実質GDPの成長)を取り戻すチャンスではあります。