目下、コストプッシュ型及びサプライロス型の物価上昇に苦しむ日本経済。

給与額も年金支給額も上がらないまま物価が高止まりしているため生活者は悲鳴をあげざるを得ないし、各種産業の事業者もまた水道光熱費や仕入れ資材の高騰により経営が圧迫されています。

コストプッシュを販売価格に転嫁できる業種業界は未だいいほうでしょうけれど、転嫁できない事業者は事業からの撤退、もしくは廃業に追い込まれざるを得ない。

そこに追い打ちをかけているのが人手不足による人件費の高騰です。

ましてや「働き方改革」やらのお陰様で労働時間規制が過度に強化され、とりわけ建設現場等ではせっかく人手が確保されているにもかかわらず工事がはかどらない。

いったい政治は何をやっているのか。

輸入物価や為替等の影響で物価が高止まりしているのであれば、政府が必要な財政措置をとって補助をするなどの対処をしなければならないのに、石破内閣はガソリン価格や電気代を抑制するための補助を打ち切りました。

人手不足は原則として企業に生産性向上のための投資インセンティブを与えるものですが、なんと日銀はここに及んで企業投資を抑制させる「利上げ」を行ったのです。

財政政策も金融政策も雇用政策も、何もかもが間違っています。

挙げ句の果には、「労働力不足は外国人労働者(移民)で…」などと言い出す有り様です。

寛容な移民政策に踏み切った欧州(EU)の末路を見てみよ。

ドイツやスウェーデンでは何が起きているのか知っているのでしょうか。

すでに川口市で起きていることは地域社会崩壊のはじまりだという危機認識をもてないのでしょうか。

現在の日本で、移民受け入れの必要性を特に説いているのは、いわゆる「多文化共生」を謳う地方自治体、及び各種業界団体などの経済界です。

前者は例によってリベラリズムに基づくお花畑的思想背景があり、後者は単純に「安い労働力」の確保を求めてのことです。

お花畑的思想は特効薬のない病であるから、ここでは特に経済界に言いたい。

高度成長期のわが国は、現在の日本と同じように人手不足の時代でした。

それでも移民を受け入れることなく、政府も企業も生産性向上のための投資を行うことにより見事な高度成長を成し遂げています。

というより、移民という低賃金労働力を入れなかったからこそ、あのような高度経済成長(生産性向上)が可能だったといっていい。

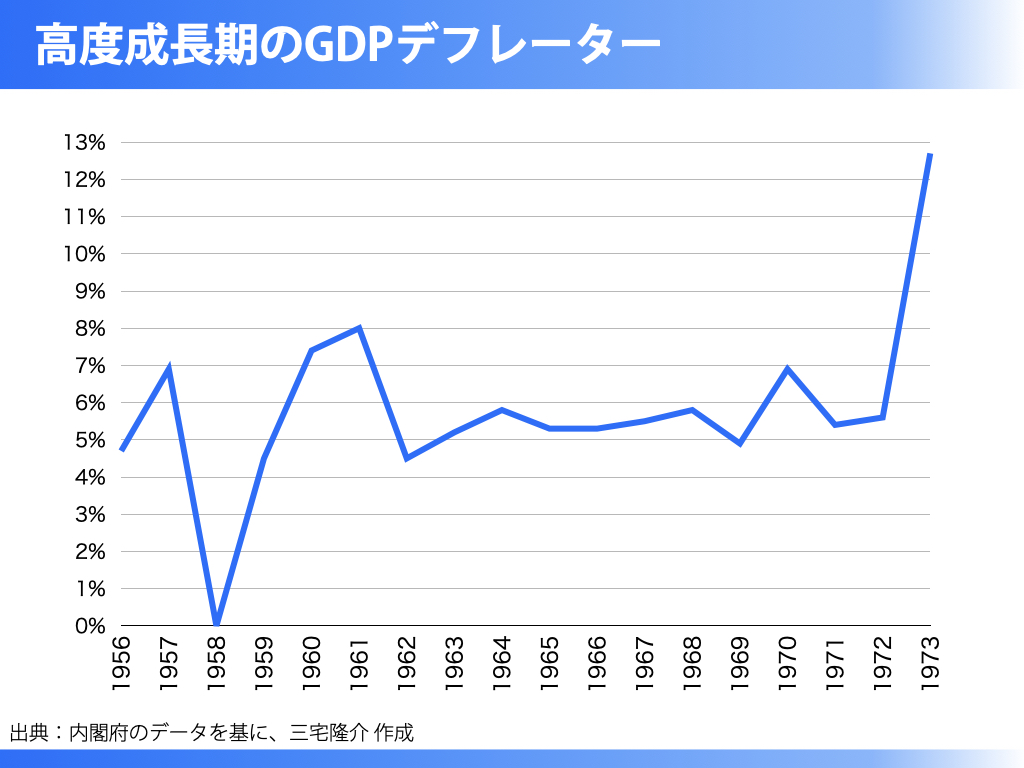

一方、高度成長期の物価上昇率(GDPデフレーター)をみますと、上のグラフのとおりになります。

GDPデフレーターとは、名目GDPから実質GDPを計算する際に使う物価変動率のことですが、消費者物価指数よりも多くの商品やサービスを対象とした物価指標で、グラフのとおり高度成長期の日本のGDPデフレーターは毎年5〜7%という高い増加率で推移していたことがわかります。

しかも、高度経済成長期の日本の生産年齢(15〜64歳)人口増加率は、わずか1〜2%程度で、人口もそれほど増えていたわけではありません。

それでも経済界は「移民を入れよう」とは言わなかった。

内閣府の発表によれば、2023年のGDPデフレーターは4.1%(前年比)でしたので、高度経済成長期(GDPデフレーターが5〜7%)の日本ができたことを現在の日本ができないわけがありません。

むろん、働き方改革などの過度な労働規制は見直しが必要でしょうけど。

明日の2月17日、内閣府から2024年のGDPデフレーターが発表されますので、まずはその数字に注目したい。