2024年に発生した建設業の倒産件数は1,890件となり、過去10年で最多となりました。

なお、去る1月31日に総務省が発表した労働調査によれば、建設業界の就業者数は約477万人(前年比1.24%減)となり、1997年の約685万人をピークに2019年以降は500万人を割り込むことが常態化しています。

それとともに、就業者の高齢化も進んでいます。

建設業就業者の年齢構成比を調べてみますと、60歳以上が約123万人(25.8%)、50歳代が約120万人(25.2%)となっています。

一方、30〜40歳台の割合は減少傾向が続いており、2024年時点での建設業就業者のうち30歳台は約72万人(15.2%)、40歳台は約105万人(22.1%)、29歳以下は約56万人(11.7%)となっています。

要するに、建設業就業者の半分以上が、50歳以上ということです。

就業者の減少や高齢化に加えて、2024年4月にはじまった「時間外労働の上限規制」が建設業にさらなる追い打ちをかけています。

せっかく建設工事を受注しても、働き手不足で仕事が進まないうえに、人件費や資材の高騰が重くのしかかり採算に合わず倒産というケースが増えているわけです。

ついに恐れていたことが現実になりました。

建設業界もまた、お米農家と同様に、完全にサプライロス型のインフレ産業(景気が良くなったがゆえのデマンド型インフレではない)になってしまったのです。

国土交通省によれば、2024年度の建設投資額は前年度比2.7%増の約73兆円になりますが、前述のとおり就業者不足と高齢化等により建設業会の供給能力には限界があります。

それがまた人件費や建設費の高騰をもたらします。

すなわち、おカネや需要はあるのに、仕事を請け負ってくれる事業者がいない、という状況です。

長きにわたり、お米農家が減反政策という政府の愚策により供給能力を削られてきたのと同様に、建設業界においても公共事業費の削減という愚策により、その供給能力が毀損されてきたのです。

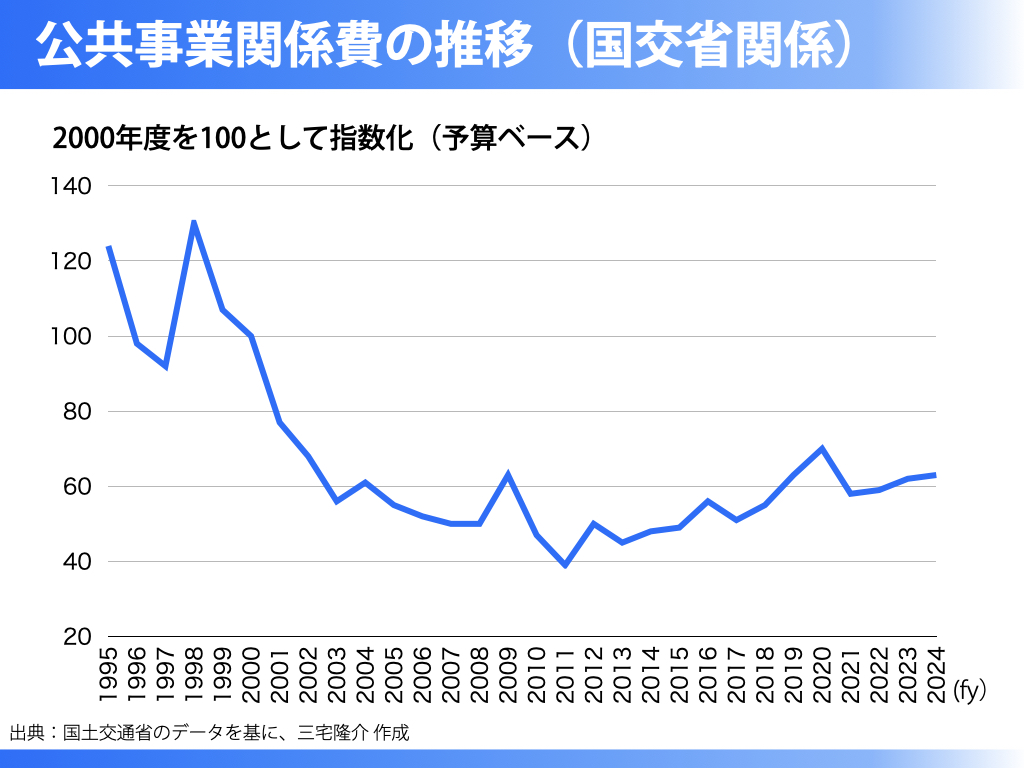

上のグラフのとおり、公共事業関係費の推移をみますと、2000年度を100とした場合、2024年度は約60です。

ピーク時の半分も公共事業が減っているのに、それでも供給が追いつかないという有り様です。

「無駄な公共事業を無くせ…」「将来世代に借金のツケを回すな…」という愚にもつかぬ理屈のもとに公共事業費が削りに削られてきましたが、建設業界がサプライロス型のインフレとなっていることからも、そもそも無駄な公共事業などなかったのです。

それどころか、供給能力の喪失という将来世代に大きなツケを残すことになってしまいました。