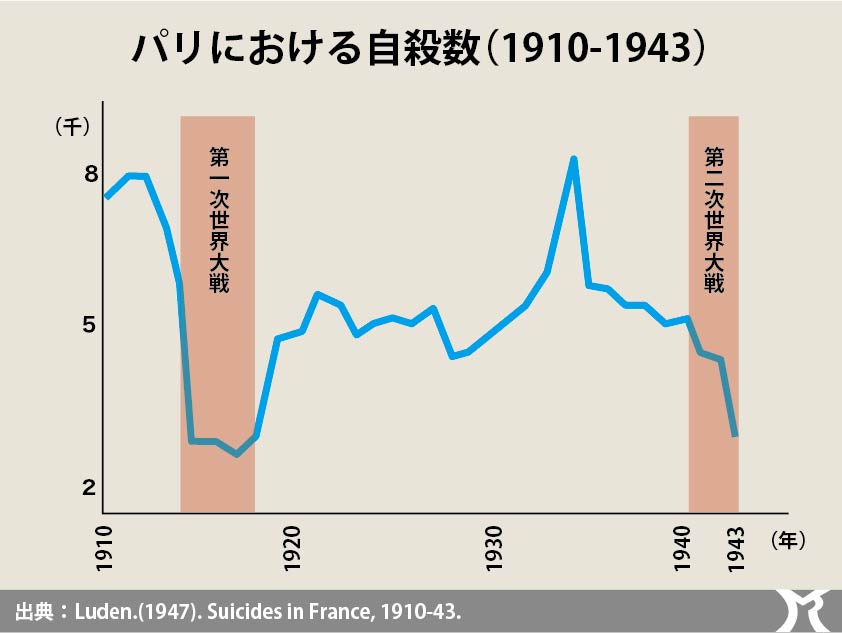

上のグラフは、1910年から1943年にかけてのパリにおける自殺数の推移です。

一見、不規則に増減しているかにみえますが、第一次世界大戦と第二次世界大戦の時期を見てみますと実に興味深い事実が浮かび上がってきます。

それは戦争中に自殺率が急低下した点です。

多くの人々はこれを不可思議に思われるのではないでしょうか。

なぜなら通常、自殺とは辛いからするものであり、戦争という悲惨かつ不幸な状況に追い込まれるからこそ自殺が増えるのではないか、と。

しかしながら、上のグラフをご覧のとおり、戦争の時期のほうがむしろ自殺者が減っています。

実は、戦争と自殺の反比例関係については、100年以上前から既に指摘されている有名な現象です。

それを論じる最も有名な著作が、1897年にフランスの社会学者であるエミール・ドゥルケイムが記した『自殺論』です。

ドゥルケイムはこの書物において、自殺には主に4つの種類があるとしています。

①集団本位的自殺

②自己本位的自殺

③アノミー的自殺

④宿命的自殺

まず、①集団本位的自殺は、個人と集団の結びつきが強固な社会で起こるもので、例えば大東亜戦争の際に日本軍が行った特攻は、軍及び国という集団を自分自身よりも優先したという点においてこの典型例といえるのかもしれません。

②自己本位的自殺は、集団本位的自殺とは正反対で個人と集団の結びつきが希薄な社会で起こるものです。

集団との結びつきが弱いがゆえに、個人が孤立してしまい一人で問題を解決できなくなった結果のうえに至る自殺を指します。

③アノミー的自殺は、社会規範が弱い状況で起こる自殺で、このような状況では個人がより自由に行動できるために欲望が無限大に膨張し、それが実現できないことに幻滅して自殺に至るというものです。

④宿命的自殺とは、アノミー的自殺とは正反対のもので、社会の規制が強すぎて人々の欲求が過度に抑圧されて起こるものです。

例えば、心中はその社会の圧力によって結婚の欲求が抑圧されて起こる点でその典型例と言えるのでしょう。

ドゥルケイムは②の自己本位的自殺の根拠として、宗教を信仰していたり、結婚相手が既にいるなど他人と何かしらの固定的関係を持つ人のほうが自殺する確率が低いことを挙げています。

そして、もう一つの根拠が、戦争と自殺の反比例関係です。

二度の世界大戦のみならず、例えば普墺戦争がはじまった1866年のイタリアとオーストリアの自殺数は、やはり戦争以前と戦争以後に比べて減っていますし、あるいは普仏戦争の際にも交戦国の自殺数が減っているのがわかります。

フランス革命のときも、革命とともに自殺数が減ったという。

むろん、ドゥルケイムは、自殺数を減らすために戦争や革命が必要だ、などと言っているわけではありませんのでご注意を。

因みに、冒頭のグラフは第一世界大戦時におけるパリでの自殺数ですが、第一次世界大戦及び第二次世界大戦に参戦した国の自殺率を個別にみてみると、なんと全ての国において自殺率が低下しています。

まことに皮肉なことながら、戦争がはじまると自殺が減り、終わると増えているのでございます。

どうして戦争と自殺が反比例するのかの根拠について、むろんドゥルケイムは詳細な分析をもって説明しているわけですが、簡単にいうと、戦争や革命という社会不安が人々の共同体意識を強化させているためではないかということです。

さて、日本の年間自殺死亡者数は、平成10(1998)年に急増し、3万人を越える深刻な状況が続きました。

そのため平成18(2006)年に「自殺対策基本法」が制定され、翌年には「自殺総合対策大綱」が策定されるに至りました。

ドゥルケイムの『自殺論』を読めば、平成10(1998)年以降に自殺数が増えたことについては、おおよその見当がつきます。

ご承知のとおり、1990年代から(平成に入ってから)のわが国では、新自由主義に基づく政治が強化されてきました。

そのことにより、日本国内において個人を支えてきた各種の共同体は破壊され、個人が共同体から引き剥がされていったのでございます。

例えば現在、日本の一般世帯の38.1%は単独世帯(世帯人員が一人の世帯)です。

おそらくは、平成に入って増えた自殺は、ドゥルケイムの言う「自己本位的自殺」及び「アノミー的自殺」を要因とするものであったと私は推察します。

新自由主義(ネオリベラリズム)、恐るべし。