人類史上、以下のとおり、二つのおカネに対する考え方があります。

①おカネにはそれ自体に価値がある、という貨幣観

②おカネにはそれ自体に価値はなく、債務・債権の記録媒体にすぎない、という貨幣観

人類史上などと大げさに言ってみたものの、そのほとんどの時代と地域において①の貨幣観が圧倒的に支配的でした。

そして今なお、おカネにはそれ自体に何らかの価値がある、という貨幣観が根強く、これを支える理論こそが「商品貨幣論」です。

商品貨幣論によると、貨幣とは貴金属のようなその内在的価値ゆえに「交換手段として使われるモノ」として理解されています。

つまりは「貨幣は支払いの際に受け取られるために、貴金属による裏付けが必要なのだ…」というわけです。

とはいえ、政府が自国通貨の裏付けに金銀の準備を保有していたことがあるのは歴史的にも事実ですが、私が生まれた1971年に米国がドルと金との兌換を停止して以来、主権通貨は貴金属の裏付けを持っていません。

貨幣がモノ(貴金属的価値)によって裏付けられてないなら、どうして人々はそれを貨幣として受け取っているのでしょうか?

実は、商品貨幣論の立場をとる主流派経済学では、このことを説明するのは難しい。

一方、このことを簡単に説明してくれるのが『現代貨幣理論』(MMT)です。

MMTが支持する貨幣観こそ、②の「おカネにはそれ自体に価値はなく、債務・債権の記録媒体にすぎない」という貨幣観であり、これを支える理論が「信用貨幣論」です。

信用貨幣論によれば、貨幣は信用と負債の社会的関係の一形式であるという。

なるほど、私たちのお財布に入っている千円札、五千円札、一万円札には「日銀券」と印刷されており、これらの紙幣が日銀の発行した借用証書であることを示しています。

即ち、おカネを手にした私たちと、おカネを発行した日銀との間で、債務と債権の関係が発生しています。

私たち日本国民は、日銀が発行した借用証書を使って、日々、モノやサービスの売買を行っているわけです。

さて、商品貨幣論の立場をとるのか、それとも信用貨幣論の立場をとるのかで、政府の経済財政政策は大きく変わります。

商品貨幣論の場合、「おカネはどこかから持ってこなければならない有限的なモノ」となってしまうため、政府が歳出を拡大するためには例えば税収を増やさなければならない、となります。

あるいは、もしも借り入れを増やしてしまうと、それを返済するためにまたどこかからおカネ(金銀)を持ってこなければならない、となってしまいます。

一方、信用貨幣論の場合、「インフレ率が許す限りにおいて政府の通貨発行に上限がない」ために、貴金属や税収などの財源確保の制約を受けません。

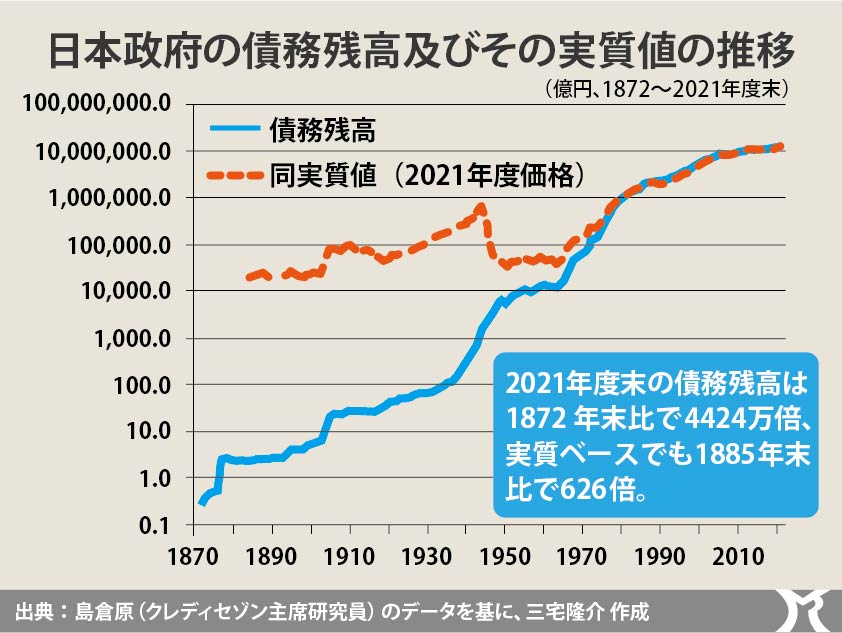

ゆえに冒頭のグラフのとおり、昨年度末の政府債務は1872年に比べ既に「4424万倍」にまで増え続けていますが、未だかつて日本政府が財政破綻(デフォルト)に陥ったことなど一度もありません。

そもそも政府の国債発行残高は「通貨発行残高」にすぎないのですから、GDP規模が拡大していく以上、通貨発行残高(国債発行残高)が増えていくのは当然の結果です。

我が国のような主権通貨国(自国通貨で国債発行可能な国)では、どんなに国債発行残高が増えようともインフレ率が許す限りにおいて破綻することはないのでございます。

信用貨幣論という正しい貨幣観をもたなければ、そのことを理解することは不可能でしょう。

政府がいかなる貨幣観をもったとしても、経世済民(国を安全で豊かにする政治)という目的さえ達成されるのであれば個人的にはどうでも構いません。

しかしながら、どうみても商品貨幣論に基づく財政運営は国民経済を歪めています。