去る6月24日、内閣府から最新の「需給ギャップ」が発表されました。

需給ギャップとは、日本経済の「需要」と「潜在的な供給力」の差を示します。

内閣府によると2022年1~3月期のギャップはマイナス3.6%だったとのことですが、金額にすると年換算で20兆円程度の需要不足(デフレ)となりましょうか。

しかしながら、この金額をそのまま素直に受け入れることはできません。

いつも言うように、内閣府が算出する「潜在的な供給能力」にはある操作が加えられているからです。

内閣府は「潜在的な供給能力」(潜在GDP)を次のように定義しています。

「経済の過去のトレンドからみて平均的な水準で生産要素を投入した時に実現可能なGDP」

要するに、潜在とは過去平均だ、と。

しかしこれだと、デフレのために経済成長が抑制されればされるほどに、潜在GDPは小さくなってしまいます。

なにせ過去平均ですから、GDPが成長すれば潜在GDPは成長しますし、成長しなければ潜在GDPも成長しないというだけの話です。

因みに、GDPが成長しているということは、資本投入量や労働投入量が増えていったという意味になります。

生産の「量」が拡大した以上、資本や労働の投入が増大して当然です。

むろん、生産性の向上効果もありますが。

つまり過去平均の潜在GDPの場合、GDPが成長している国は、その「平均」である以上、「現在」の潜在成長率は高まることになるわけです。

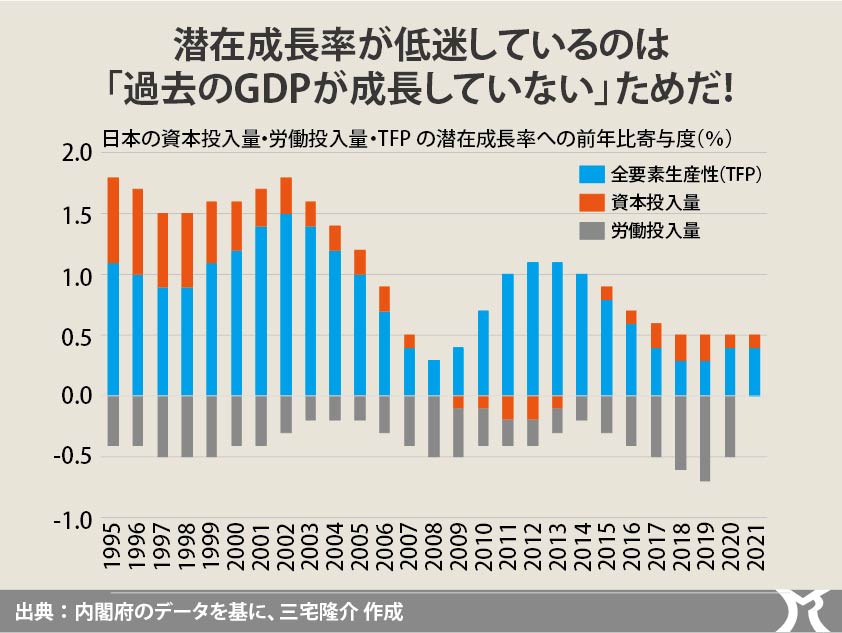

上のグラフのとおり、潜在GDPへの資本投入量、労働投入量、TFP(資本投入量や労働投入量では説明できない生産量の増加分)の推移をみますと、バブル崩壊以降はデフレの深化とともに潜在GDPも低迷しています。

とりわけ、コロナ禍により潜在成長率が落ちたのは、単に現実のGDPがマイナス成長になったためです。

現実の経済成長率がマイナスになると、当然のことながら過去平均の潜在成長率も落ちていきます。

だったら財政を拡大し、政府の需要創出によってGDPを拡大すればいい。

なぜなら、そうすることで確実に「次」の潜在GDPは高まることになるからです。

ところが緊縮財政によってデフレが放置されているために潜在GDPは下がり続け、結果として「デフレギャップ」が小さくなり、「デフレギャップが小さいから財政を拡大する必要などないですね…」というレトリックが成立するわけです。

もともとの潜在GDPの定義は「過去の平均」ではなく、「現在の最大限」でした。

資本(生産資産)もフル稼働、労働力(失業率ゼロ)もフル稼働、その上での供給能力を「最大概念の潜在GDP」としていたのですが、もちろん本来は最大概念の潜在GDPで需給ギャップを算定するべきです。

この最大概念の潜在GDPを、平均概念の潜在GDPに定義変更したのは、小泉内閣時代に閣僚だった竹中平蔵氏です。

何のために?

むろん「日本の潜在GDPが成長しないのは、構造改革が足りないからだぁ」と言って、自分たちが儲けるための政策(新自由主義政策)を具現化させるためにです。

こうして我が国は、事業者の競争意識を高め、潜在成長率を高めるという理由で、派遣法の改正などの規制緩和、郵政や道路公団の民営化、TPPなどの自由貿易といった「構造改革」が正当化されてしまったのです。

以上のような理由から、今回、内閣府が発表した20兆円程度のデフレ・ギャップはどうみても過少計算であり、現実には30兆円規模のデフレギャップがあるとみられます。

百歩譲って「20兆円の需要不足…」だと言うのなら、それなりの補正予算を編成すべきです。

ところが、先日の補正予算は、たったの2.7兆円。

しかも、そのうちの1.5兆円は予備費としての計上で、ちゃんと予算執行されるかどうかもわからない。

なお70億円は国債整理基金特別会計への繰入ですから、実質的な補正は1.2兆円にも及ばない。

こんな役に立たず内閣は即時に退陣せよ。