政治の要諦は、国家の安全を守り、国民を豊かにすることにあります。

すなわち、経世済民です。

ここで言う「豊かにする」とは、具体的には国民一人あたりの実質GDPを増やすことに尽きます。

実質GDPとは、国家全体で売れた(生産された)モノやサービスの量です。

昨今のように物価ばかりが上昇し、売れた(生産された)モノやサービスの量が増えなければ国民は豊かになれず、むしろ貧しくなります。

物価が上昇しても、それ以上に賃金が上昇していれば問題はないのですが、販売価格の上昇が賃金に反映されないがために多くの日本国民は苦しんでいます。

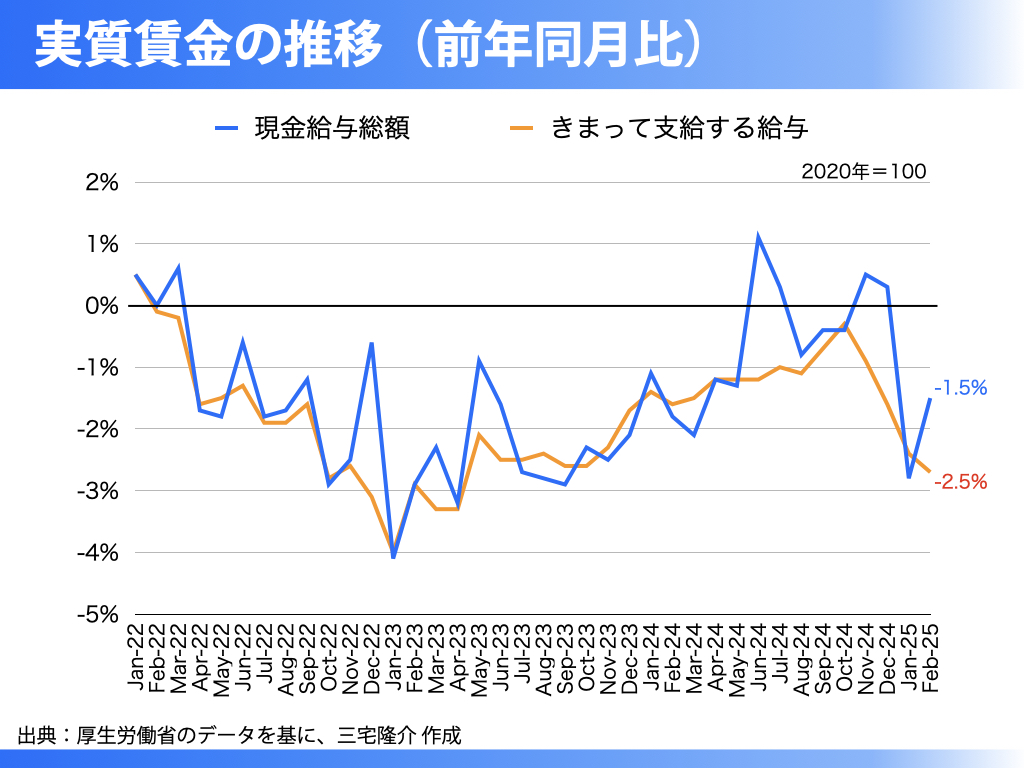

そのことは、4月23日に厚労省から発表された実質賃金指数(確報値)をみれば歴然です。

実質賃金もまた、売れた(生産された)モノやサービスの量で決定します。

もちろん実質賃金は労働分配率の影響も受けます。

どんなにモノやサービスが売れて企業が儲かっても、その利益が株主ばかりに分配されてしまえば実質賃金は上がりません。

1990年代以降、急進的な構造改革が進められたことで、わが国の労働分配率が低下してきたことは周知のとおりです。

よって今後は逆構造改革を進めて労働分配率を引き上げることも必要なのですが、根本的には労働者一人たりの生産量を増やすことが何よりも重要です。

繰り返しますが、「一人あたりの生産量(モノやサービスの生産量)を増やす」と「一人あたりの実質GDPを増やす」は同義です。

また、一人あたりの生産量を増やすことを「経済成長」と言います。

その意味で、私は「実質賃金指数の推移」は経済政策の重要な通信簿の一つであると思っています。

さて、その通信簿ですが、上のグラフのとおり惨憺たる成績です。

きまって支給する給与に至っては、37か月連続でマイナスです。

にもかかわらず、わが国の政府は「財政の健全性」を盾にして何ら効果的な政策を打たない。

というか、なんにもしないのであれば、何のために統計をとっているのでしょうか。