それにつけても、数字は嘘をつかない。

日本経済は、昭和末期にバブル経済が崩壊した後、1997年からはじまる政府の緊縮財政が加わったことでデフレ化しました。

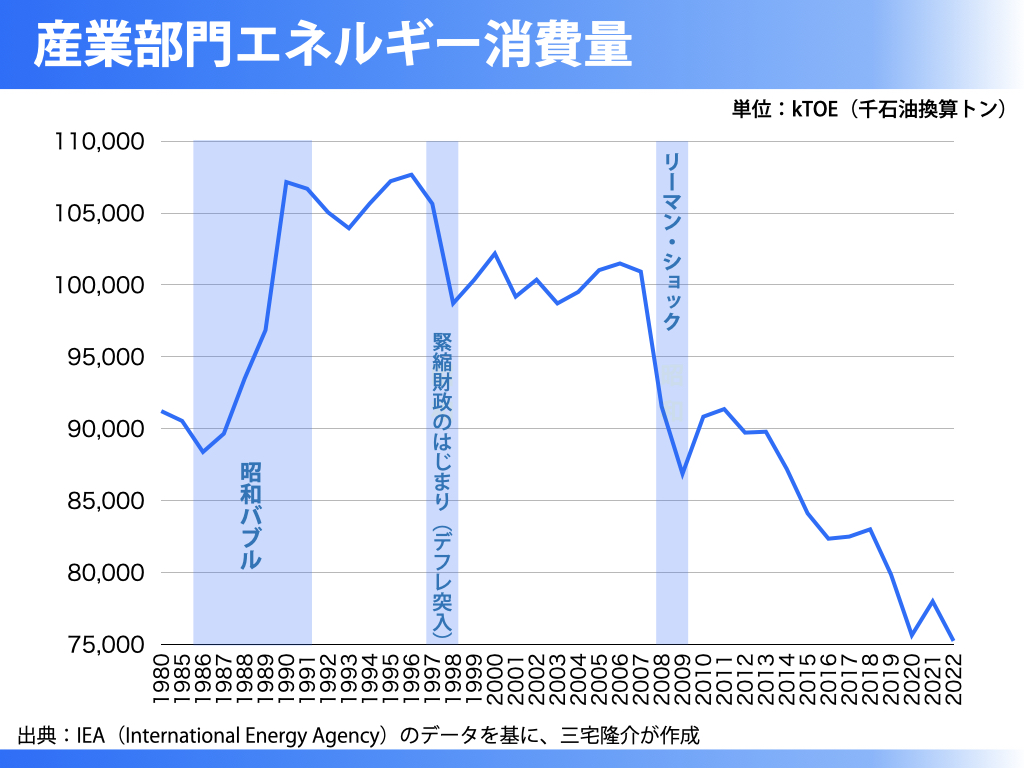

そのことは、名目GDPの推移をみるだけでも既に明らかなのですが、上のグラフのとおり産業部門のエネルギー消費量の推移をみてもなお裏付けられます。

ここで言う「産業部門」とは、鉄鋼・化学・石油化学・非鉄金属・非金属鉱物・輸送機器・機械・鉱業・食品・パルプ・製紙・木材・製材・建設・織物・皮革などの業種で、産業部門エネルギー消費量とは、各産業部門の「最終消費ベース」でのエネルギー消費量の国内合計となります。

産業部門のエネルギー消費量が落ち込むのは、もちろん生産過程での省エネ化や製造業以外の産業(サービス産業等)の市場比率の高まりという側面もあるのでしょうが、基本的には国内生産力の縮小低迷とみていいのではないでしょうか。

因みに「最終消費ベース」は一次エネルギー及び二次エネルギーの最終消費者による消費量のことで、例えば電力や石油製品など二次エネルギーの場合は二次エネルギーに転換後(原油→ガソリン・灯油、石炭→電力など)の消費量としてカウントされ、エネルギーの転換過程や供給過程でのエネルギー消費及びロスは最終消費量から除かれます。

単位は、TOE(Tonne of Oil Equivalent =石油換算トン)です。

上のグラフをご覧のとおり、わが国は1985年の「プラザ合意」によって一瞬は円高不況に陥りつつも、金融緩和の利点を活かした産業界はたゆまぬ投資により生産性を向上させ、日本経済を大いに成長させました。

ただ、同時に大量の緩和マネーが土地や株に流れ資産バブルが醸成され、株価は1989年の大納会で史上最高値をつけ、やがて1991年にバブルは弾けてしまいました。

バブル崩壊によりバランスシートを痛めた(債務超過に陥った)日本企業は投資や消費を抑制したものの、公共事業などを通じて日本政府がそれなりの財政支出の規模を確保してくれていたことで実体経済が深刻な不況に陥ることはありませんでした。

上のグラフのとおり、1991年から1997年までの間、産業部門のエネルギー消費量が依然として高止まりしていたことからもそれは明らかです。

ところが、このころになるとなぜか「公共事業悪玉論」がメディアを中心に展開されるようになり、1995年11月には村山内閣(武村蔵相)が『財政危機宣言』を発し、1997年から日本政府は、財務省の差し金である「財政構造改革」と呼ばれる財政再建路線に舵を切ることになりました。

バブル崩壊による後遺症で民間部門がバランスシートの回復をめざし投資や消費を抑制しているなか、加えて政府が緊縮財政に踏み切ったことで、日本は完全にデフレ経済に突入。

しかも運悪く、2001年から発足した小泉内閣は2006年までの間、デフレ化を促進する「構造改革」を強烈に断行しました。

2008〜09年のリーマン・ショックをきっかけにデフレという「需要不足経済」に拍車がかかり、わが国の生産能力は毀損され続けます。

そしてそのことは、コロナ明け後の需要爆発で明らかになりました。

とりわけ、わが国では生産年齢人口(15〜64歳人口)比率の低下による人手不足も相まって、明らかに供給能力不足によるインフレ経済(サプライロス型インフレ)となっています。

短期的には、減税や定額給付金等の政策を打って困窮する国民を救う必要があります。

そして中長期的にはサプライロス型インフレを克服するため、つまり生産性向上のための企業投資を促す金融財政政策が求められます。

とはいえ、プライマリー・バランス(PB)の黒字化という馬鹿げた政府目標があるかぎり、それは不可能です。

今まさに、PBを大いに赤字化するときです。