TV、新聞、ラジオでは、現在の経済状況を「インフレだけど不況だから、スタグフレーションだ」と説明されていますが、きのうのブログでも申し上げましたとおり、GDPデフレーターは明らかに輸入物価上昇以外の理由により上昇しています。

その最大の理由は、約30年間にも及んでデフレが放置されてきたことに伴う「サプライロス(供給能力の毀損)」です。

実はわが国がサプライロス型インフレに陥るのは、史上2度目です。

一度目は昭和20年代初頭、すなわち大東亜戦争終結直後です。

あの大敗戦によりわが国の国土は焦土と化し、国内供給能力の8割が米軍の爆撃によって破壊されてしまったのです。

そのうえ、それまで「欲しがりません勝つまでは…」として抑制してきた国民の消費意欲が爆発し、さらには外国から引揚者が国内に戻ってきたことも重なり国内需要が一気に拡大したため、サプライロス型インフレを加速させたわけです。

結果、1946年の東京のインフレ率は、500%でした。

一年間で物価が約6倍に跳ね上がったわけです。

逆に、6倍程度で済んだこともまた凄いのですが…翌年の1947年も東京のインフレ率は170%でした。

ハイパーインフレとまではいきませんでしたが、今日の日本よりも激しいサプライロス型インフレだったわけです。

そして今回が二度目のサプライロス型インフレとなったものの、30年近くにわたりデフレに慣れきってしまった今の日本人は、物価上昇が「何を意味するものなのか…」をよく理解できていないところがあります。

例えば、所得(実質GDP)が増えないままにGDPデフレーターが上昇していくことは、ただただ預金が目減りしていくことを意味します。

一方、需要に対し不足する供給能力を、生産性の向上により引き上げることができたなら、それはわが国が再び高度経済成長期を迎えることを決定づけます。

現に、昭和20年代のサプライロス型インフレを生産性の向上により克服した結果が、まさに高度経済成長だったのです。

むろん、すぐにサプライロス型インフレが払拭されたわけではありません。

高度経済成長の軌道に乗るまでの数年間は混乱状況にありました。

しばらくは、所得の上昇スピードよりも物価の上昇スピードのほうが上回っていました。

といってもそれは仕方のないことで、投資効果が所得に反映されるまでにはある程度のタイムラグが生じます。

将来のための投資もまたGDPの需要項目の一つですので、どうしてもインフレ要因になってしまいます。

しかしながら何度も言うように、人手不足とインフレこそ経済成長のチャンスです。

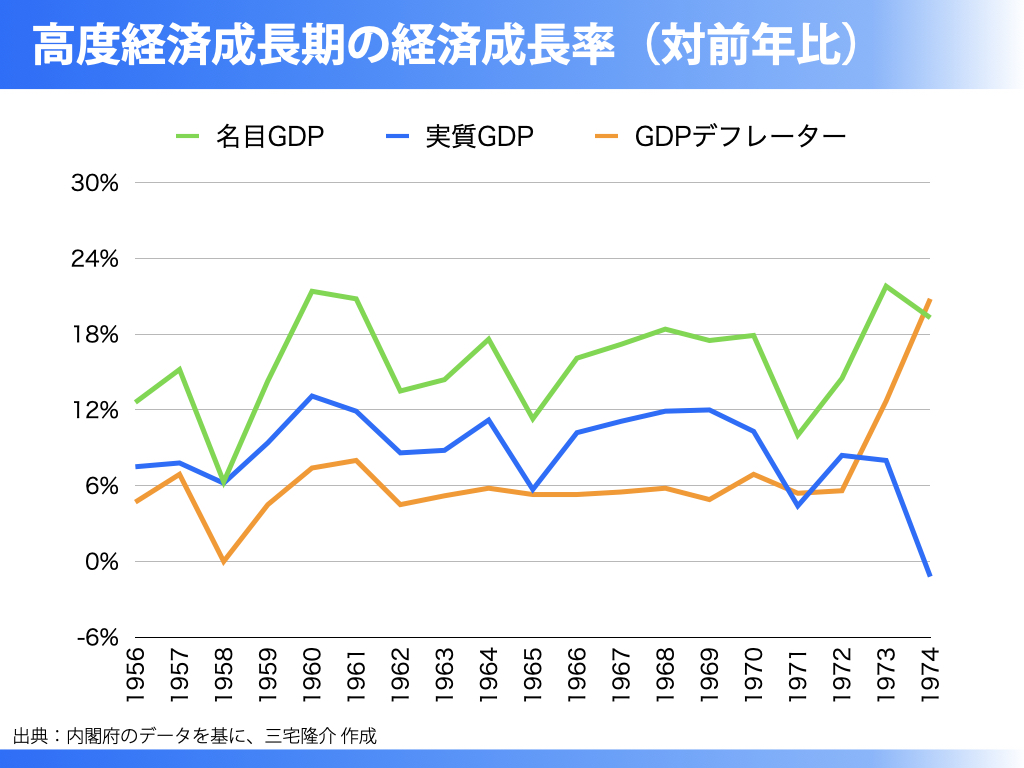

高度成長期のわが国のGDPデフレーター(インフレ率)は、約5%平均でした。

つまり、今よりももっと高かったわけですが(現在は2.9%)、それでも政府と企業が借金(投資)をしてくれたことで、驚異の高度経済成長をもたらすことができたのです。

上のグラフをご覧のとおり、高度経済成長期のGDPデフレーターは約5%平均で推移しつつも、実質GDPは毎年平均で10%も成長していました。

その点、誠に皮肉なことでもありますが、ある意味で昭和30年代の高度経済成長は米軍の爆撃によってもたらされたとも言えます。

なぜなら、わが国の国内供給能力を破壊したのは米軍による爆撃でしたので。

ですが、もっと皮肉なのは、今回のサプライロス(供給能力の毀損)をもたらしたのは、米軍でも人民解放軍でもありません。

わが国の政府です。

政府の緊縮財政が、米軍の爆撃並に国内の供給能力を毀損したのです。

そして、その緊縮財政を国民の多くが支持してきましたし、今もなお支持して二度目の高度経済成長の芽を潰そうとしています。